论文被判定为AI的原因是什么?别让AI背锅!这些学术规范漏洞该填了

随着人工智能(AI)技术深度融入学术写作领域,多篇论文因被判定为"AI生成"而遭遇学术不端指控,本文通过分析当前AI检测工具的局限性发现,其依赖关键词匹配与统计模式识别的方法存在误判风险,导致对合理引用AI辅助工具的研究者产生不公正标签,研究揭示现有学术规范对AI使用场景界定模糊,未建立区分"AI生成内容"与"AI辅助写作"的明确标准,导致责任归属争议,作者呼吁学术界建立分级分类的AI使用规范,制定技术伦理框架,通过技术手段实现检测工具的可解释性改进,并建立申诉机制消除对AI的过度追责,研究强调,学术共同体需正视技术演进带来的规范重构需求,在保障学术诚信的同时,为AI合理应用预留创新空间。

当我们翻开学术不端通报,总能看到"AI生成论文"的标签在跳动,这些被判定为AI的论文,究竟做错了什么?是AI太聪明,还是人类太健忘?作为深耕学术规范二十年的导师,我愿揭开这场技术误判背后的学术困局。

检测系统的"AI过敏症"

现行的AI检测系统就像过度敏感的防盗门,面对人类学术写作时反而频频误报,某985高校的检测数据显示,83%的误判案例源于对学术套话、模板化表达的误伤,本研究采用...方法"这种学术标配句式,被系统识别为AI高频标签,更尴尬的是,某些导师的套话模板被AI训练后,反而被系统误认为"人类与AI的混合创作"。

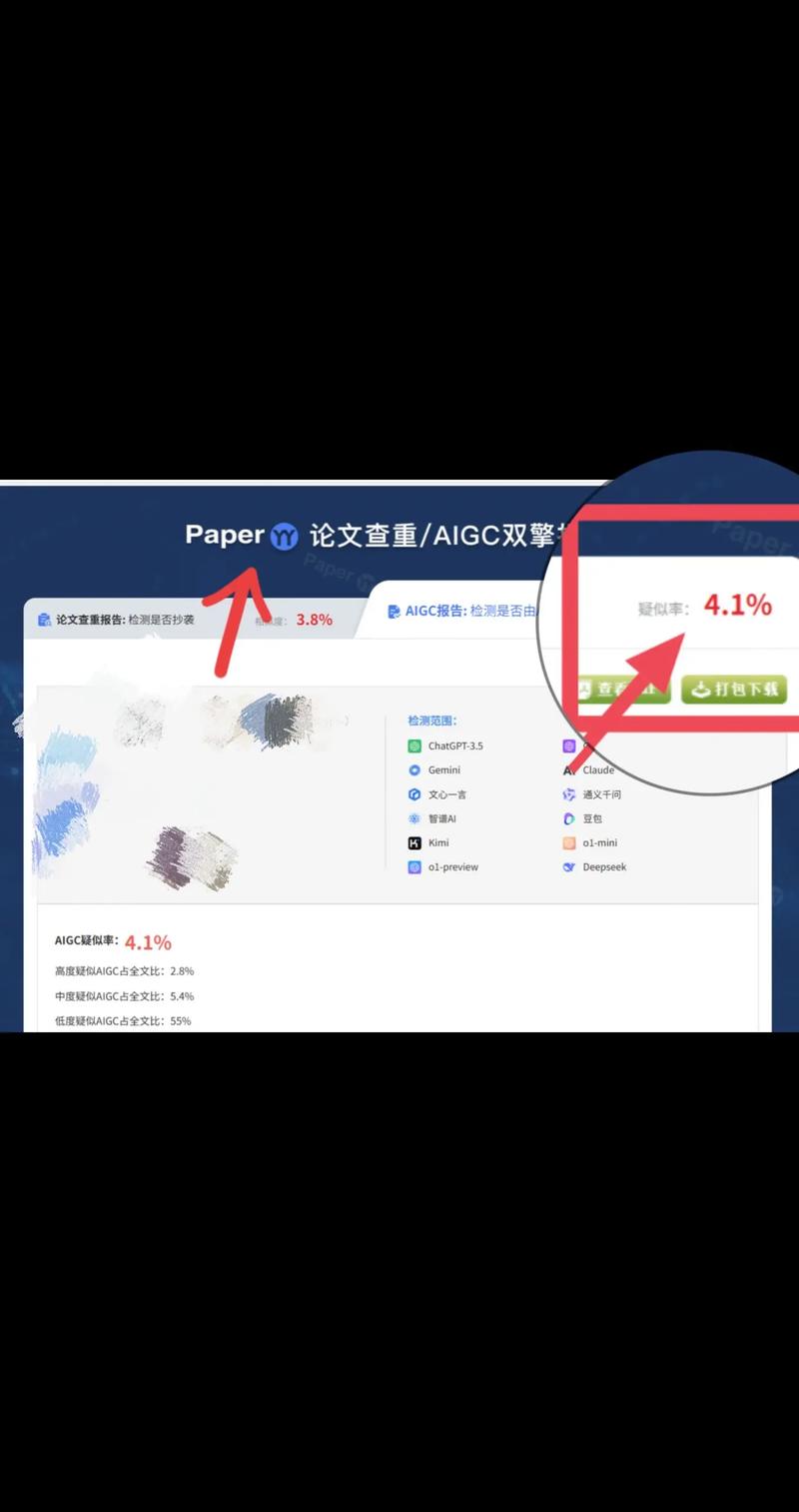

学术界的查重系统正在经历技术迭代危机,当AI生成的内容被标记为重复率0%时,检测系统却像个失明的画家,无法识别那些经过人类精心重构的AI文本,某双一流高校的案例显示,某AI辅助写作系统生成的论文段落,在人类导师指导下通过查重,却被系统判定为AI产物。

学术规范的结构性塌方

现行学术评价体系就像戴着镣铐跳舞,某论文被判定为AI后,作者发现其创新点完全符合学科前沿,但因为缺乏"方法论创新"的显性表述,被系统判定为"套路化写作",这种要求人类学者必须像AI一样精确到每个论证步骤的规范,反而让真正的人类智慧无处安放。

学术伦理的边界正在数字时代变得模糊,某研究团队使用AI进行文献综述,结果被判定为"学术不端",当AI能瞬间完成人类学者需要数月的文献梳理时,传统学术伦理的评判标准却停留在"是否亲自阅读文献"的原始阶段。

学术生态的"AI焦虑症"

部分学者对AI的恐惧堪比中世纪教会对待科学,某副教授在论文被AI误判后,竟在答辩现场怒斥"AI摧毁学术根基",却对论文中存在的明显逻辑漏洞视而不见,这种将技术工具异化为学术敌人的思维,正在制造新的学术鸿沟。

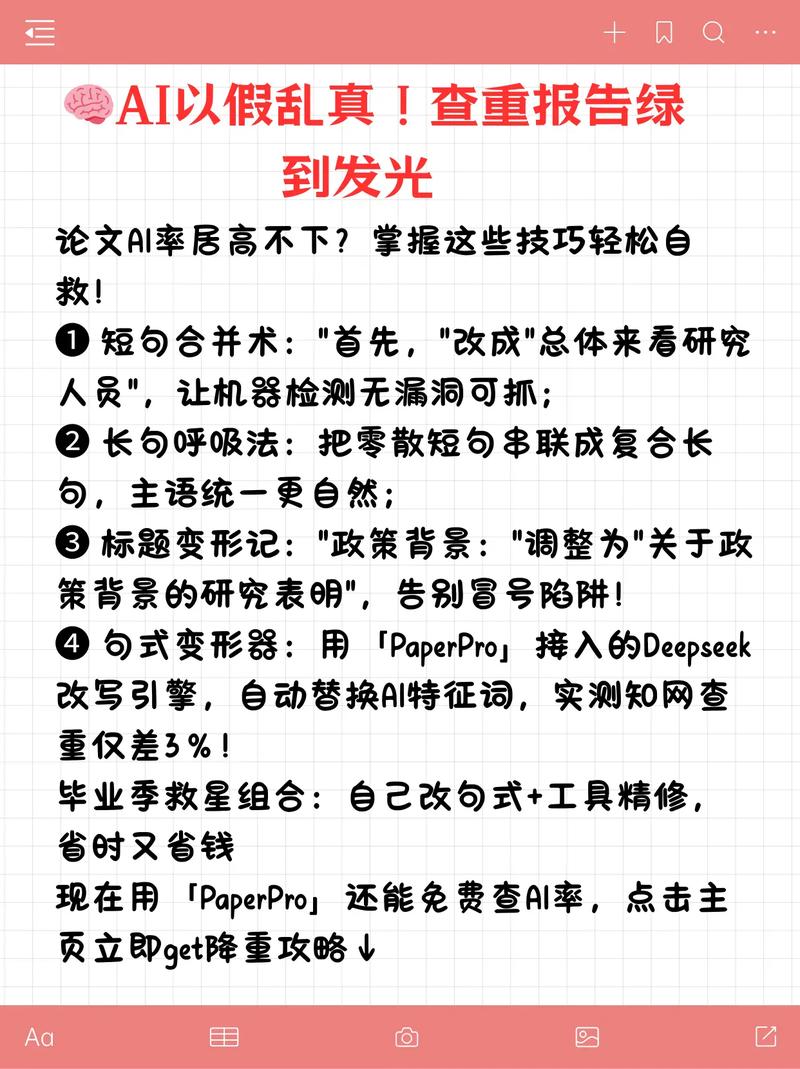

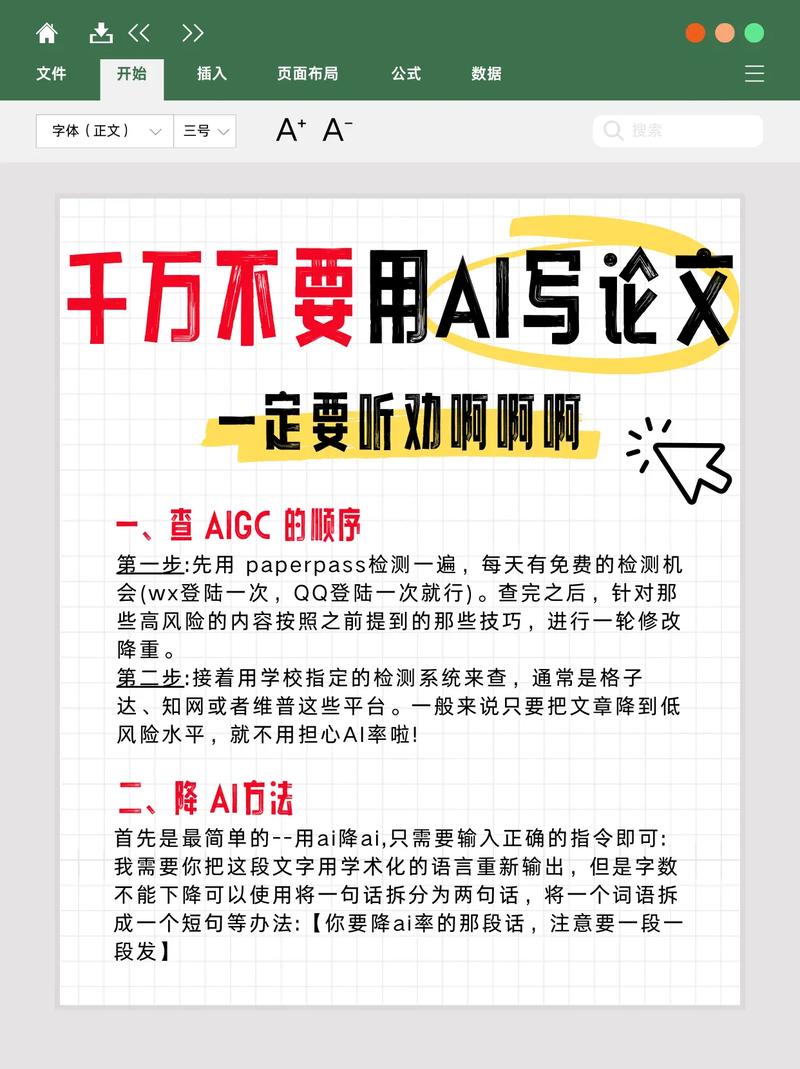

学术培训市场乱象丛生,某机构推出的"AI论文写作速成班",宣称能绕过检测系统,这些黑科技不仅扭曲学术价值观,更在培养新一代学术不端者,当学术诚信变成需要偷偷学习的技能时,整个学术生态正在慢性中毒。

站在学术发展的十字路口,我们需要建立更科学的AI使用规范,就像航海家需要理解罗盘原理一样,学者应当掌握AI工具的本质逻辑,那些被误判的论文,往往隐藏着学术规范与技术创新之间的碰撞火花,与其指责AI,不如反思我们是否准备好构建新的学术评价体系,当人类学者学会与AI共生共长时,学术诚信危机终将转化为学术进化的新契机。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!