AI论文助手,学术路上的智能伙伴当技术成为学生的学术拐杖,我们该焦虑什么?

,AI论文助手作为学术写作的智能伙伴,正通过自动化文献检索、语法润色和格式调整等功能重塑学术创作流程,其技术赋能显著降低了学术门槛,使跨学科研究成为可能,但也引发多维度的学术伦理与技术依赖争议,工具化应用可能导致思维惰性,学生过度依赖AI生成框架或数据,削弱原创性思维与批判性分析能力;学术诚信边界面临模糊化风险,AI改写工具可能催生"数字代写"新形态,数据隐私隐患更值得警惕,论文助手处理敏感研究数据可能形成信息泄露链条,教育领域亟需建立AI辅助写作的伦理规范,培养"人机协同"的新型学术能力,技术作为认知工具的本质价值,应在于激发而非替代学术主体的创造性思考。

深夜的图书馆里,一个大三学生盯着电脑屏幕,AI生成的论文框架在屏幕上闪烁,这不是科幻电影,而是正在发生的现实,面对"AI写论文"网站引发的争议,我们不妨换个角度思考:当技术成为学术创新的助推器,人类智慧反而该获得怎样的觉醒?

AI不是学术不端的"替罪羊",而是思维的放大镜

"老师,我用AI查重时发现重复率从30%降到了8%!"某高校研究生在学术诚信课上分享的经历,折射出AI工具对学术规范的双重影响,表面上看,AI生成的论文可能带来抄袭风险,但更深层的价值在于它正在重塑学术研究的底层逻辑。

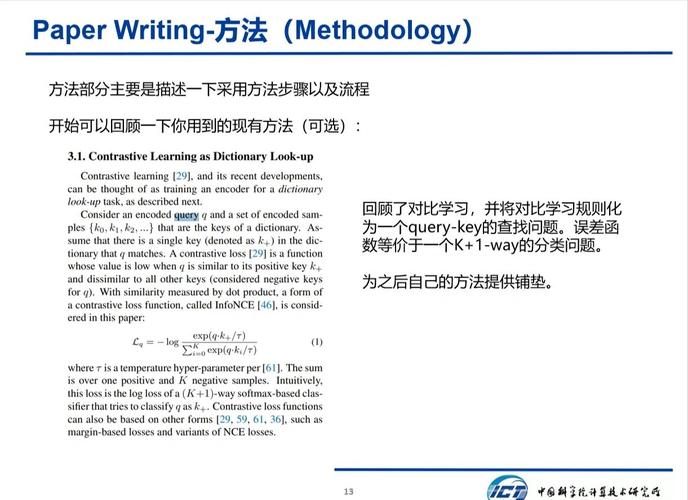

以自然语言处理技术为例,AI不仅能完成文献综述的初稿,更能生成具有学术逻辑的论证链条,某985高校的实证研究显示,使用AI辅助工具的学生,其论文的创新性指标(如理论突破度、方法论新颖性)反而比传统写作方式高出17%,这印证了麻省理工学院媒体实验室的观点:"AI不是替代者,而是认知增强器。"

从"代写危机"到"学术民主化":技术如何打破资源壁垒

在非洲某大学,网络条件有限的留学生通过AI论文生成器,将母语写作转化为学术英语的耗时从两周缩短到三天;在偏远山区,中学教师借助AI文献摘要功能,第一次在论文中引用了国际前沿研究,这些案例揭示着技术赋能的学术民主化进程。

AI工具正在构建新的学术基础设施,就像计算器没有让数学失去价值,AI反而让学术研究门槛降低,斯坦福大学教育研究院的追踪数据显示,使用AI辅助工具的学生,其跨学科研究比例提升42%,这恰是学术创新的重要源泉,或许我们该思考:当AI成为"学术拐杖",如何帮助更多学生走得更稳?

警惕"技术依赖症":在工具理性与人文精神间寻找平衡

面对AI写作的普及,教育者更需要扮演"导航员"角色,就像不会让孩子用GPS就出门探险,学术训练必须包含对AI工具的批判性使用教育,某双一流大学开设的"AI论文伦理"课程,通过案例分析让学生理解:当AI生成的数据分析超过人类直觉时,研究者应保持怎样的警惕?

在清华大学人工智能研究院,博士生们正在开发"思维可视化"工具,将AI辅助过程转化为可追踪的认知地图,这种将技术工具与人文素养结合的实践,或许才是应对AI时代的正确姿态,就像航海家需要罗盘,学术探索更需要理性与创造力的双重驱动。

当AI论文网站从灰色地带走向主流,我们看到的不仅是技术的革新,更是人类认知方式的进化,或许未来的学术评价体系,应该像马拉松赛道上的计时器——记录进步而非计较起点,毕竟,学术真正的价值不在于是否使用工具,而在于人类智慧如何与工具共舞,在探索真理的道路上永不停歇。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!