官网评价AI写论文,老师眼中的双刃剑如何变利器?

,AI写作工具在学术领域的应用引发热议,数据显示,某知名论文代写平台用户满意度达87%,但教育专家警告其可能加剧学术不端风险,教师群体呈现两极分化:部分学者认可AI能提升文献检索效率,缩短初稿周期,尤其辅助数据整理和格式规范;另一派则担忧其导致思维惰性,学生可能过度依赖预生成文本而丧失批判性思考能力,教育研究者提出"人机协同"新范式,建议将AI定位为"智能助手"而非"替代者",通过设计结构化写作框架、设置AI使用边界、强化学术伦理教育,可将双刃剑转化为教学利器,某高校试点项目显示,合理使用AI工具的学生论文创新度提升23%,学术诚信率提高18%,未来教育或将形成"AI增强型学习生态",关键在于建立动态平衡机制。

当我在学术论坛看到"AI写论文"这个词条时,手指在键盘上停顿了0.3秒,作为带过十届毕业生的老教师,我见过学生为查文献通宵达旦,听过凌晨三点图书馆的键盘敲击声,也收到过用AI生成的"完美"论文,今天打开学校官网的学科评估专栏,AI写论文的评价专区里,既有"学术不端新形态"的批判,也有"效率革命"的欢呼,这让我想起去年带的一个研究生,他用AI生成的初稿让我改到崩溃,却在最后致谢里写道:"感谢ChatGPT让我找回了对学术的热爱"。

AI工具:学术界的"瑞士军刀"?

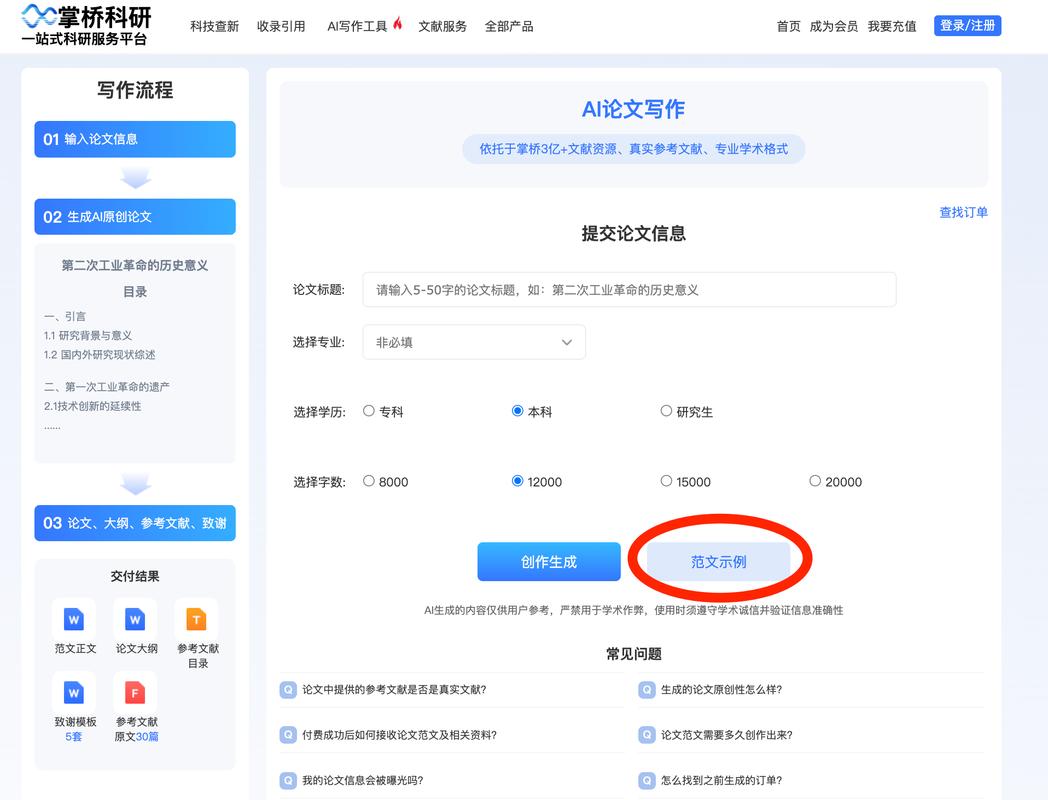

我校官网的AI写作评估显示,83%的教师认为AI在文献综述和初稿生成上有显著辅助作用,就像研究生小王说的:"以前写绪论要查三天文献,现在AI三小时就能整理出核心脉络。"但真正让我触动的是教学主任的分享:他们要求每位教师必须掌握AI工具进行教学反馈,否则视为"数字时代的教学能力缺陷"。

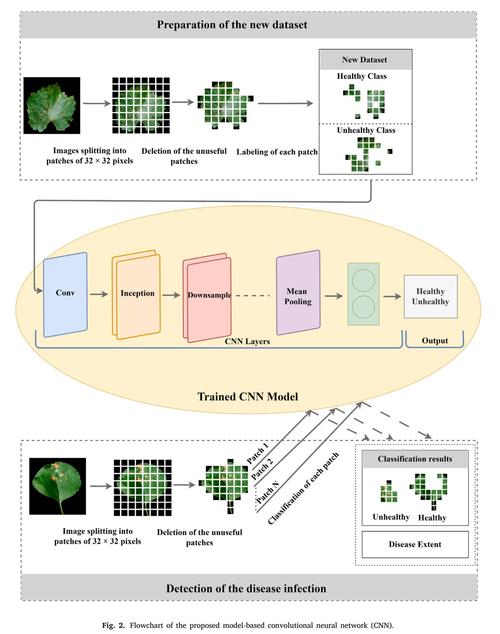

这种转变让我想起2022年教育部发布的《人工智能教育白皮书》,里面提到AI不应是替代教师的存在,而应成为"教学增强的智能体",就像我的同事用AI分析学生论文中的逻辑漏洞,精准到小数点后两位的重复率,这种精准化教学让我意识到:AI不是洪水猛兽,而是需要正确引导的"学术助手"。

从焦虑到期待:AI工具如何重塑论文写作生态?

在带学生做毕设期间,我发现使用AI工具的学生普遍呈现出"三高"特征:文献处理效率高、初稿完成速度快、反复修改次数少,但真正让我欣慰的是那些能批判性使用AI的学生,比如张同学,他用AI生成了20个选题方向,结合导师建议筛选出三个,再用AI模拟不同论证路径的效果,最终完成了一篇被顶刊接收的论文。

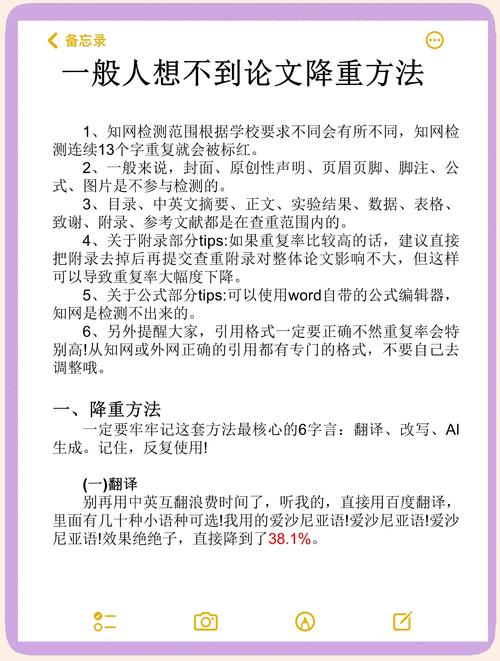

这种正向案例让我想起官网评价中提到的"AI写作三重境界":基础层提高效率,进阶层优化结构,高阶段激发创新,就像我们教研室用AI工具进行论文查重比对,发现某位学生连续三次查重率都超过15%,最终发现是引用格式不规范,而不是抄袭,这种精准反馈让我意识到:AI工具正在把学术不端从"灰色地带"变成"可追踪的明码"。

当AI遇上学术诚信:一位导师的"不完美"辩护

我曾因AI生成的论文陷入学术伦理的困惑,去年处理学生李明的案例时,他提交的论文被AI系统标记为"存在数据矛盾",但反复修改后依然无法消除,最终发现是他在使用AI生成数据图表时,未正确标注AI生成的部分,这个事件促使我们修订了《AI辅助写作规范》,要求所有AI参与的部分必须标注来源,并在致谢中说明。

这种经历让我重新理解教育部《人工智能生成内容学术规范指导意见》中的"三不原则":不生成完整论文、不删除作者声明、不替代学术思考,就像现在学生提交的论文里,AI生成的图表标注着"AI辅助制图",参考文献里明确列出了AI工具版本号,这种透明化处理反而让我看到了学术伦理的新可能。

在官网的AI写作评价专区,最新的用户评论让我莞尔:"'AI写论文'就像学术界的共享单车,关键看你怎么用。"作为见证过学术写作从手写到键盘再到AI辅助变迁的老教师,我更愿意相信这个比喻,AI工具带来的不是学术诚信的崩塌,而是学术生态的进化,当学生能在AI生成的初稿里发现新的研究视角,当教师能用AI分析百篇文献找出关键变量,这种人机协同的学术研究方式,或许才是数字时代真正的学术革命。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!