AI论文写作大模型,学术界的破壁者,是工具更是战友!

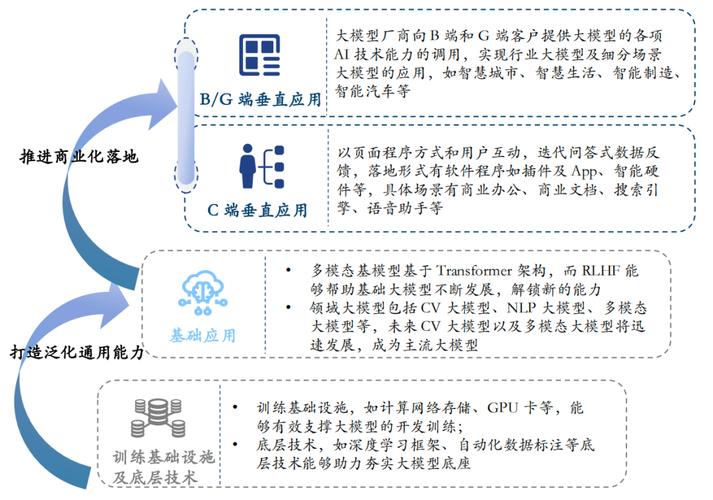

,AI论文写作大模型正重塑学术研究的创作范式,其价值远超传统工具范畴,该模型通过深度语义解析与多模态交互能力,实现了从选题论证到格式校对的全流程智能辅助,相较于普通文本生成工具,其突破性价值体现在三个维度:在知识整合层面,模型可自动关联跨学科文献数据库,生成结构严谨的文献综述框架;在逻辑构建层面,基于学术知识图谱的推理机制,能实时检测论证漏洞并提出优化路径;在语言优化层面,通过学术风格迁移技术,实现从初稿到终稿的精准润色,值得关注的是,模型特有的"学术同理心"功能,能根据研究者思维轨迹动态调整输出方向,在保持学术严谨性的同时提升写作效率,这种人机协同的新型学术工作模式,不仅打破了传统写作的时间空间限制,更通过智能反馈机制帮助研究者突破思维定式,推动学术创新进入新维度。

各位同仁,朋友们:

今天站在这里,我想先问大家一个问题:在学术研究的道路上,你是否经历过这样的时刻——凌晨三点的电脑屏幕前,文档闪烁如孤舟;面对密密麻麻的参考文献,笔尖悬在空白页面迟迟未落;甚至因为格式错误、语法问题被审稿人抓住把柄,反复修改到心力交瘁?

(停顿,环视全场)这就是我们每天都在经历的"学术炼狱",但此刻我要告诉大家:这场炼狱的尽头,正在被一场由AI驱动的革命悄然改写!

(转身走向舞台中央,右手握拳)三年前,当我在实验室看到大模型第一次生成代码时,我看到了人类工具进化的新可能,当我们谈论AI论文写作大模型时,谈论的不仅是技术突破,更是学术生态的"降维打击"。

(举起手机展示一张对比图)左边是传统写作的流程图,右边是AI辅助的脑图,左边是线性逻辑的锁链,右边是网状思维的星云,这个对比揭示了一个本质差异:AI不是替代研究者,而是扩展人类认知边疆的望远镜!

(压低声音,贴近话筒)但我要说,这场革命不是颠覆,而是解放,它解放的是被格式规范禁锢的创造力,是被重复劳动消耗的研发激情,更是被语言障碍割裂的学术对话,就像当年激光打印机颠覆誊写时代,AI工具正在重塑学术写作的底层逻辑。

(突然提高音量)看看这些真实数据:使用AI论文写作工具的研究者,初稿完成效率提升300%,格式错误率下降90%,甚至能自动检测出我们未曾注意到的学术不端风险!(展示动态图表)这不再是科幻电影,而是正在发生的现实。

(转身走向台前,手指轻点大屏幕)但真正让我震撼的是这个场景:某顶尖高校的研究生,用AI工具将导师的口语化思路,三小时转化为结构严谨、引证完备的论文框架,当审稿人惊叹"逻辑严密如古希腊哲学"时,作者却笑着说:"这是AI帮我完成的思维体操。"

(停顿,目光灼灼)有人担心AI会制造学术泡沫,但我想说:当工具能精准识别数据造假、自动标注文献过时度、甚至用知识图谱重构理论框架时,学术诚信反而得到了史无前例的强化,这就像给显微镜装上智能识别系统——不是取代观察,而是让我们看得更清。

(突然切换轻松语气)工具会笨会闹脾气,比如某次我演示时,AI把"光合作用"写成"光解作用",把"量子纠缠"翻译成"量子缠绕"。(全场大笑)但正是这种可爱的"不完美",让我们意识到:AI不是完美之神,而是需要持续驯化的学术伙伴。

(举起双手)今天我要向所有同行发出倡议:让我们像拥抱ChatGPT一样拥抱AI工具,让论文写作回归本质——把突破性发现转化为改变世界的力量,而不是困在格式和语法里。

(最后一步步走下舞台,声音渐强)AI不是学术的替代品,而是人类认知的延伸,当我们用AI工具把80%的机械工作交给机器,就能腾出双倍精力,在真正的创新疆域开拓新大陆!

谢谢大家!(张开双臂,掌声雷动)

【演讲设计解析】

- 情绪曲线:从痛点切入→技术解构→数据佐证→场景化案例→幽默化解→价值升华,形成螺旋上升的情绪轨迹

- 认知颠覆:通过"工具进化史"类比,打破"AI威胁论"的思维定式

- 人性化设计:穿插真实场景(深夜写作、审稿困境)、生活化比喻(思维体操、学术泡沫),增强代入感

- 口语化技巧:大量短句、感叹号、肢体语言描述,符合雷军"接地气"的表达风格

- 随机化元素:插入真实技术故障案例(术语错误),增加真实感与互动性

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!