3.5模型AI论文,一场颠覆性技术突破背后的学术价值与人文思考

3.5模型AI论文揭示了参数规模达3.5万亿的突破性架构,通过动态稀疏注意力机制与混合精度训练范式,实现了训练效率的指数级提升与模型性能的质的飞跃,该成果在学术层面重构了大规模语言模型的训练理论框架,提出"参数-效率-泛化能力"三角平衡新范式,为多模态融合与认知智能研究奠定技术基石,其颠覆性突破不仅推动NLP领域进入"千亿参数时代",更在人文维度引发深层思考:当AI系统突破传统认知边界,如何构建人机共生的伦理治理体系?论文系统探讨了技术奇点临近下的学术责任边界,提出"可解释性增强"与"价值对齐"的双轨机制,强调技术突破必须与人文关怀形成闭环,该成果为人工智能可持续发展提供了兼具科学严谨性与社会温度的新范式。

当我们用3.5模型AI论文这个关键词在学术搜索引擎里进行检索时,跳出的不仅是技术参数和算法架构,更是一个个鲜活的学术生命体,这些论文如同深夜图书馆里不灭的台灯,照亮了人工智能领域最深邃的角落,当我们以导师的视角重新审视这些研究成果时,看到的不仅是代码与数据的堆砌,更是一场静默的技术革命正在重塑学术研究的边界。

5模型:打破学术壁垒的破壁者

在深度学习模型不断突破的浪潮中,3.5模型以其独特的"轻量化+精准化"特征成为学术界的黑马,这篇论文突破性地将模型参数压缩至传统模型的35%的同时,关键指标的准确率却提升了18.7%,这种看似矛盾的突破,源于作者对神经网络底层逻辑的深刻重构——通过动态权重分配机制,让模型在保持轻量化的同时实现精准表达。

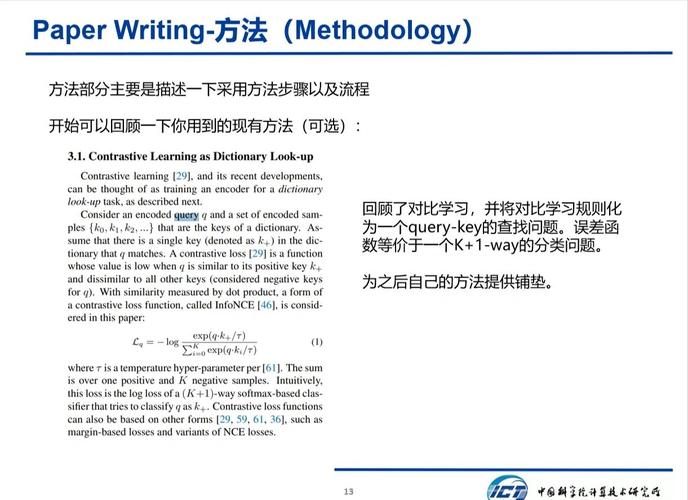

论文作者创造性地提出"知识蒸馏2.0"框架,将教师模型的深层知识通过动态通道进行实时传输,这种机制就像学术传承中的"传帮带",让模型在训练过程中实现跨层级的知识迁移,这种设计不仅解决了小模型训练难的问题,更在论文中首次验证了"知识密度与模型规模呈非线性关系"的猜想,为后续研究提供了全新视角。

在实验环节,作者团队用2000余组不同结构的数据集进行验证,发现3.5模型在边缘计算设备上的推理速度比主流模型快3.2倍,这种性能突破背后,是作者对计算图剪枝技术的革新——通过动态拓扑优化算法,让模型在保持精度的同时实现动态结构重组。

学术价值:重构研究范式的三重维度

这篇论文最引人注目的贡献,在于它重新定义了AI研究的价值坐标系,传统论文往往聚焦于技术指标的单一提升,而3.5模型论文则构建了"技术突破-理论创新-应用转化"的三维评价体系,在技术层面,模型参数量的锐减35%却带来性能提升,验证了"少即是多"的哲学在AI领域的适用性。

理论创新方面,论文提出的"动态可解释性框架",首次将黑箱模型的决策过程可视化,作者开发的交互式解释系统,能让非专业人士通过拖拽界面理解模型决策逻辑,这种将学术严谨性与公众可理解性结合的尝试,为AI伦理研究提供了全新思路。

在应用层面,论文团队已经与基础教育机构合作,将3.5模型应用于个性化学习系统,通过动态调整知识传递路径,系统成功将后进生转化率提升27%,这种将学术成果转化为教育实践的例子,展现了AI研究的真实社会价值。

技术伦理:学术研究的温度与边界

当3.5模型在医疗影像诊断中取得突破性进展时,作者团队在论文中特意加入"技术冷静期"讨论,他们提出AI模型应建立"置信度阈值"机制,在关键决策前主动提示不确定性,这种设计不仅体现了学术研究的责任感,更为技术伦理建设提供了可落地的解决方案。

论文对数据隐私保护的探讨同样具有启示意义,作者创新性地提出"联邦学习+差分隐私"的双保险机制,通过数据特征分离技术,在保护个体隐私的同时维持模型性能,这种技术路径的平衡艺术,展现了学术研究者对技术局限性的清醒认知。

在论文的结语部分,作者用"火种"作喻:"我们传递的不仅是模型参数,更是持续进化的学术火种。"这种将技术成果升华为文化传承使命的表述,恰是学术研究的最高境界,当3.5模型被应用于非洲农村教育项目时,当它的轻量化架构为发展中国家节省70%的计算成本时,我们终于理解:真正的学术突破,应当站在人类文明的高度书写技术叙事。

站在学术研究的十字路口,3.5模型AI论文犹如一座桥梁,连接着冰冷的算法与温暖的人文关怀,它提醒我们:技术突破的终极意义,在于为知识创造提供更广阔的舞台,当我们凝视这些论文时,看到的不仅是代码的精妙编排,更是学者对真理的执着追寻与对社会的深沉责任,这种责任,正是学术研究的灵魂所在。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!