学生用AI写论文好吗?在工具狂飙时代,做自己的论文人生掌舵人

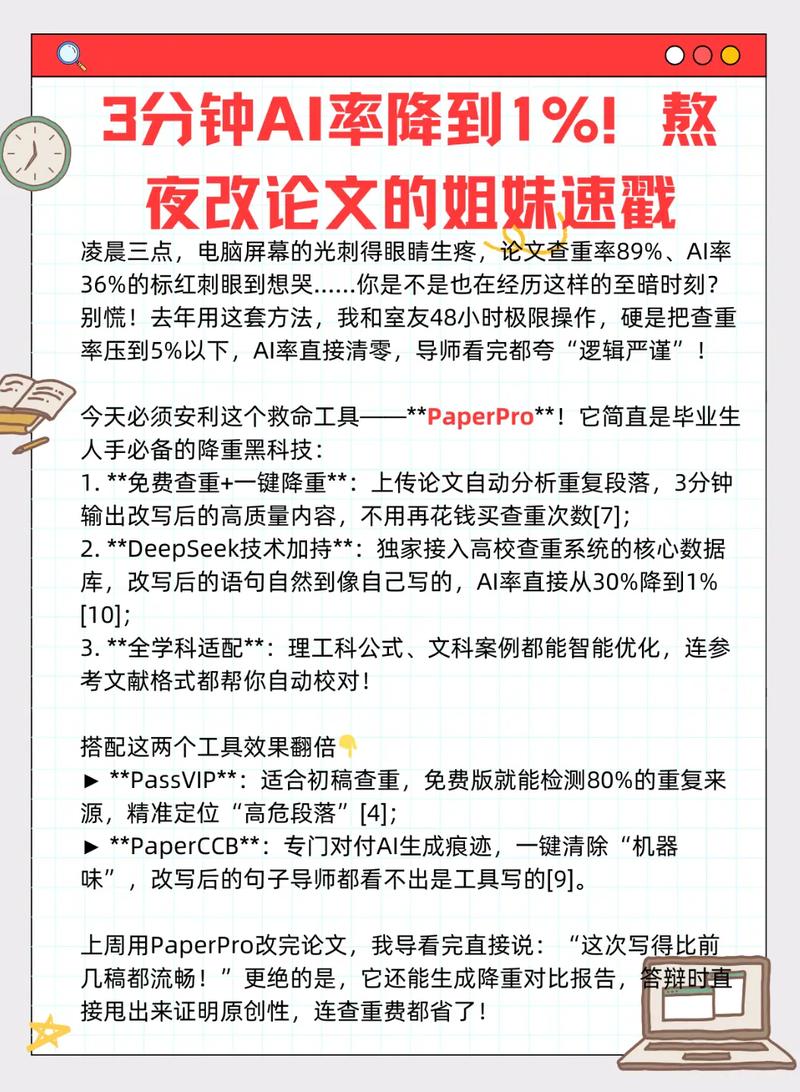

,在人工智能技术加速渗透学术领域的当下,学生使用AI工具辅助论文写作已成为引发广泛讨论的现象,AI写作助手凭借快速文献检索、语法润色、逻辑推演等功能,显著提升了论文创作效率,尤其帮助研究初期构建框架、优化表达,但其应用也引发争议:过度依赖可能导致学术思维钝化,削弱原创性思考能力;部分学生可能利用AI生成虚假数据或抄袭内容,触碰学术伦理红线,教育专家指出,AI本质是工具而非替代者,学生应将其视为"研究协作者"而非"论文代笔者",在工具狂飙的时代,保持人文素养与批判性思维的核心地位尤为重要——既要善用AI提升效率,更需以导师般的审慎态度把控学术方向,确保研究成果的真实性与价值性,学术发展的未来,既需要技术赋能,更需要坚守学术伦理的"掌舵人"精神。

各位同学,今天站在这里,我想先请大家闭上眼睛,想象一个画面:凌晨三点的图书馆,你面前摆着三台设备——笔记本电脑、AI写作助手、咖啡机,键盘敲出第1000个字时,AI突然弹出提示:"检测到您已连续工作4小时,建议休息",这时候,你是选择继续让AI生成论文,还是按下暂停键,去走廊走一走?

这是一个关于"方向盘"和"油门"的选择题,三年前,我在小米年会上说过"顺势而为",但今天我要说:在AI写作的狂飙时代,我们既要学会踩油门,更要懂得握紧方向盘,因为真正的学术人生,不在于是否用AI写论文,而在于如何用AI工具,雕刻出属于你的思维印记。

第一把钥匙:AI是瑞士军刀,不是代笔工具 去年我收到一封邮件,标题是《AI写论文的十大好处》,作者是一名大二学生,他列出的好处包括"三天完成硕士论文""导师批注自动优化""查重率归零",但当我看到最后一条"毕业即失业"时,突然意识到:我们不是在讨论工具本身,而是在讨论如何使用工具重构学术伦理。

AI确实是瑞士军刀——它的多功能性在于你如何使用,就像我常说的"站在风口上,猪都能飞起来",但飞起来之后怎么办?那些用AI生成论文却不会修改的学生,就像买了全自动洗衣机却不会晾衣服的人,真正的学术能力,不在于是否用AI,而在于能否用AI的"智能输出"反推自己的"认知输入"。

第二把钥匙:警惕"思维舒适区陷阱" 上周在清华做演讲时,有位同学问我:"雷总,您觉得AI写论文最大的危害是什么?"我的回答是:"当AI能写出符合学术规范的论文时,人类最危险的不是技术,而是思维惰性。"就像自动驾驶技术普及后,人类反而更关注驾驶体验而非技术原理,我们会不会在AI生成的完美结构里,逐渐失去对学术逻辑的敏感度?

这让我想起大学时写论文的三个阶段:初稿靠灵感,中期靠文献,终稿靠修改,现在AI能一键生成文献综述,就像有人把整座山丘推到了你的脚下,但登山者的价值,不在于是否站在起点,而在于能否在海拔5000米处发现新路径。

第三把钥匙:建立"人机协同"的第三空间 在小米生态链创业时,我们常讲"让专业的人做专业的事",但学术领域更需要"专业+智能"的复合能力,我的建议是:用AI完成30%的基础性工作(文献整理、初稿生成、格式校对),用70%的时间打磨核心观点、设计论证逻辑、培养批判性思维,就像摄影师用AI修图,但自己决定构图和用光。

有个同学叫小林的例子很典型,他用AI生成了论文框架,却在"研究方法论"部分花了三天手绘思维导图;他让AI优化了实验数据呈现方式,却坚持亲自撰写实验分析,最终他的论文不仅通过,还获得了导师的特别推荐——因为AI帮他实现了"人机协同"的第三空间。

终极命题:在AI时代,如何保持"人"的尊严 有人问:"用AI写论文,是否意味着学术诚信的终结?"我的回答是:工具本身无罪,关键在于使用方式,就像用计算器写数学作业,和用计算器计算火箭轨迹,本质区别在于思维深度。

真正的学术尊严,在于面对AI时保持清醒:我们不必恐惧工具进步,但必须守护思维主权,就像武侠小说中的高手,既会用倚天剑屠龙,也要练出以柔克刚的内功,那些用AI写论文却坚持手写核心章节的同学,那些在AI生成文献时主动标注"此观点需进一步验证"的学生,他们正在书写新时代的学术人格。

请记住:AI是望远镜,不是魔法棒,用它寻找学术星空的坐标,但别让它决定你观测宇宙的方式,你的论文人生,不在于是否用AI写论文,而在于如何用AI工具,让你的学术探索之旅更加辽阔。

谢谢大家!

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!