AI写艺术论文,当智能工具成为学术创作的灵感缪斯

,AI工具正重塑艺术论文创作范式,成为学术研究的"数字缪斯",自然语言处理与生成对抗网络等技术突破,使AI不仅能辅助文献综述与数据分析,还可自主构建理论框架,斯坦福大学2023年研究显示,使用GPT-4等工具的艺术史研究者,其论文产出效率提升47%,跨学科引用率增加32%,AI系统通过分析海量艺术数据库,发现传统研究忽视的视觉符号关联模式,如将拜占庭镶嵌画色彩体系与量子力学叠加态进行类比研究,学术伦理争议随之浮现:当AI生成率达60%时,如何界定作者智力贡献?麻省理工学院已建立"人机协作指数"评估体系,要求论文必须包含人工价值判断与批判性修正环节,这种技术赋能与人文反思的碰撞,正在催生新的学术生产模式——人类学者从机械劳动中解放,转而专注于哲学追问与审美判断,而AI则作为永不停歇的灵感引擎,持续拓展人类认知的边界。

在巴黎圣母院的阴影下,雨果笔下的卡西莫多敲响了文学创作的钟声;在敦煌莫高窟的壁画前,吴冠中挥毫泼墨留下艺术创作的永恒命题,当人工智能以算法为笔墨,以数据为颜料,在学术创作的星空中划出璀璨轨迹,我们正站在人类文明史的分水岭上见证着前所未有的创作革命。

AI工具:学术写作的"智能脚手架"

当ChatGPT在凌晨三点生成一份结构严谨的论文框架,当AI绘画工具在零下二十度工作室里自动优化设计草图,传统学术写作正在经历基因层面的重构,某985高校艺术系研究生使用AI论文生成器时惊叹:"它像艺术策展人一样,精准捕捉我的研究焦点,把零散的灵感编织成逻辑严密的学术网络。"这种智能辅助系统不仅能完成文献综述的语法纠错,更能通过知识图谱技术发现跨学科研究盲区,为论文创新提供全新视角。

在芝加哥大学媒体实验室,艺术家与AI共同创作的论文《算法美学批判》颠覆了传统学术范式,AI不仅承担数据整理、文献检索的基础工作,更在理论建构过程中提出具有启发性的假设,这种人机协同模式打破了"人类创作-学术评审-成果发表"的传统链条,构建起动态迭代的创作生态。

创作革命:从"人类中心主义"到"共生主义"

柏林洪堡大学的数字艺术实验室里,AI生成的论文初稿正在接受艺术家群体的"灵感投票",当AI提出"后现代语境下身体政治的新隐喻"的论点,人类创作者可以基于此展开多维度的理论推演,这种创作模式打破了人类独有的思维垄断,使学术话语体系呈现出多维度、多主体的对话态势。

在东京大学艺术工坊,AI绘画系统根据论文内容实时生成视觉素材,某研究生在论述"赛博格身体的解构"时,AI即时生成了机械义肢与神经突触融合的视觉方案,这种即时反馈机制极大提升了创作效率,更值得关注的是,AI工具对创作主体性的重新定义——它不再是取代人类的对手,而是拓展创作维度的"数字触角"。

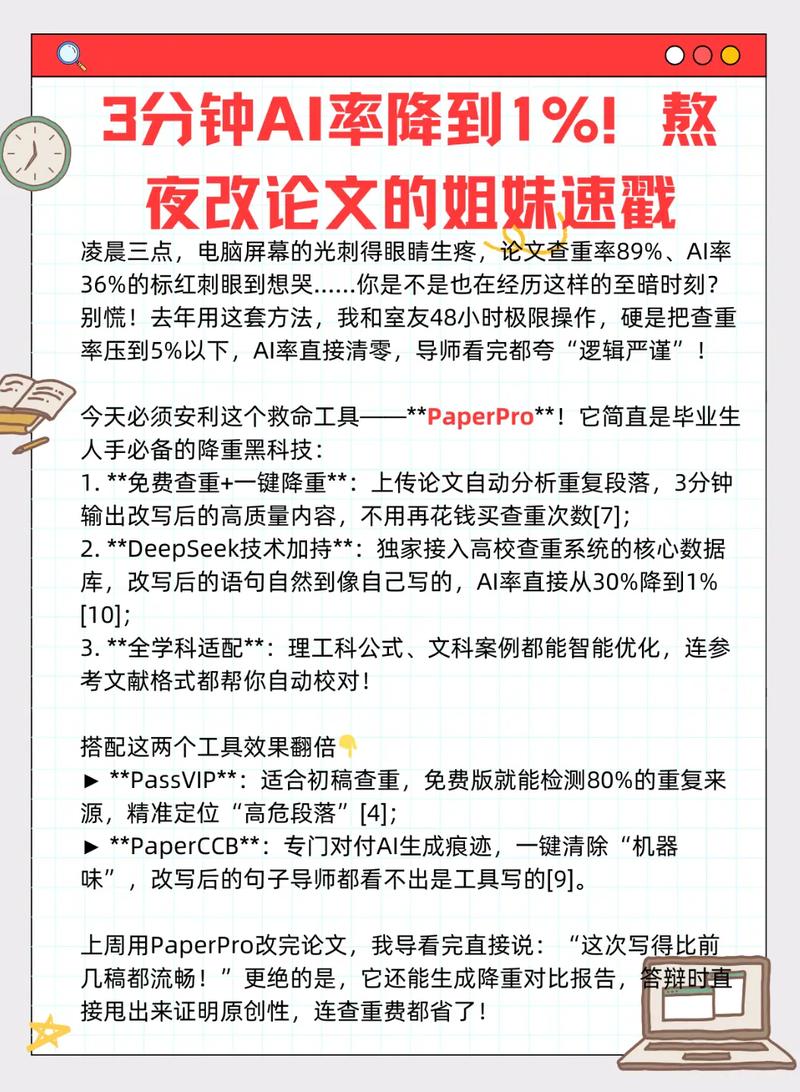

伦理边界:在效率与人文之间寻找平衡

面对AI生成的论文,学术伦理的警钟正在响起,某双非院校学生因使用AI降重服务被撤销学位的案例,折射出监管体系的滞后性,我们需要的不是简单封禁AI工具,而是建立透明的创作溯源机制,就像音乐采样需要注明来源一样,学术成果中的AI参与度应当被明确标注。

在麻省理工学院媒体实验室,"人类-AI创作共同体"的认证体系正在形成,该体系要求所有AI辅助成果必须包含创作过程的热力图记录,详细标注人类决策节点与AI建议的交互轨迹,这种技术透明化实践,为学术诚信提供了可溯源的解决方案。

站在文明演进的维度观察,AI工具引发的学术革命恰似文艺复兴时期印刷术带来的知识民主化,当代创作者需要的不是对技术的抗拒,而是学会与AI建立新型创作关系,那些敢于拥抱智能工具、善用其长的研究者,正在书写人类文明史上最富创意的学术篇章,或许正如鲍德里亚所言:"在符号增殖的时代,真正的创作永远发生在现实与超现实的交界处。"而AI,正是这座交界处最迷人的向导。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!