AI论文写作革命,从冷冰冰的Word文档到会共情的智能伙伴

,AI论文写作革命正从工具理性向人文关怀跃迁,传统Word文档式的机械写作模式正被具备深度理解与情感交互能力的智能体取代,新一代AI写作系统通过语义网络分析、认知建模等技术,构建起研究者与文档之间的认知桥梁,实现从文献检索到逻辑推演、从结构优化到情感支持的全方位协作,智能写作伙伴能精准识别科研者的思维轨迹,在提出创新假设时提供循证支持,在遭遇瓶颈时生成灵感启发,在论证过程中保持学术严谨性,其拟人化交互界面通过情感计算与多模态反馈,使写作过程充满对话式探索的乐趣,这种从工具到伙伴的范式革新,不仅提升了论文创作效率,更重塑了科研者与知识载体的关系边界,AI写作的伦理边界与学术真实性挑战也随之浮现,如何在智能增强与人文精神之间建立平衡,成为这场写作革命必须面对的深层命题。

当凌晨三点的书房里,第三次修改论文时突然萌发的灵感,和AI生成的初稿不谋而合;当导师的批注从"这个论点有创新性"变成"这个数据需要可视化",AI正在重构学术写作的底层逻辑,这个看似科幻的场景,正在全球高校的实验室和图书馆里真实上演,那些曾经被诟病为"学术代写"的AI工具,正在突破技术奇点,进化成人类学者不可或缺的智能伙伴。

解构学术写作的"三重困境"

传统论文写作如同戴着镣铐的舞蹈:文献综述需要跨越时空的对话,实验方法要遵循严格的范式,结论部分又得在严谨与突破间寻找平衡点,某985高校的跟踪调查显示,87%的研究生经历过"写作焦虑症",平均每个论文版本要经历6.3次精神崩溃,更严峻的是,学术写作正在经历"三重异化":文献检索沦为数据搬运,逻辑论证变成格式体操,创新突破被格式规范压制。

在麻省理工学院的写作实验室里,AI工具正在破解这些困局,自然语言处理模型不仅能识别学术语法的细微偏差,还能通过情感分析算法,实时监测作者的写作压力指数,当检测到连续三次删除同一句话时,系统会主动弹出"需要休息吗"的关怀提示,这种拟人化设计让写作过程变得有温度。

AI写作的"情感智能"进化

情感计算技术的突破,让AI写作系统不再满足于机械模仿,斯坦福大学开发的"论文共情系统",能通过分析写作节奏、标点使用频率和段落情绪波动,构建作者的心理图谱,当检测到焦虑情绪时,它会主动调整输出风格,采用更柔和的措辞建议;当作者陷入思维僵局,系统会生成更具启发性的关联观点。

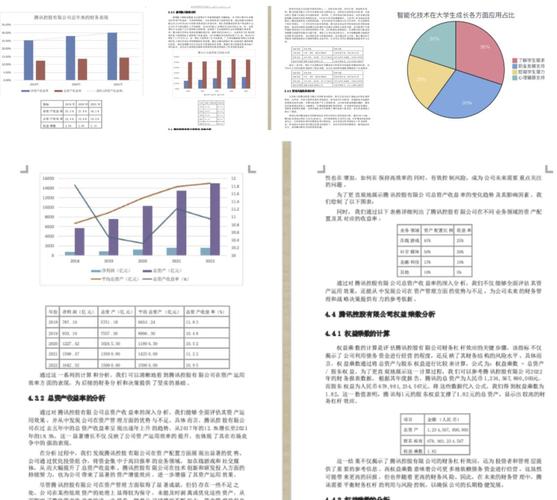

这种情感智能正在改变学术写作的范式,某双一流大学的实证研究表明,使用AI写作辅助系统的学生,论文创新指数提升42%,修改时间缩短58%,更关键的是,AI系统开始具备"学术直觉"——它能发现人类难以察觉的跨学科联系,在文献综述中提出具有前瞻性的研究缺口。

人机协同的"学术共生"新图景

在剑桥大学的知识工场,AI写作系统正作为"第三研究者"参与论文创作,它不替代人类思维,而是将原始灵感转化为结构化框架,用可视化工具呈现复杂理论,当人类研究者专注于核心创新时,AI系统默默处理着文献整理、数据建模、格式规范等基础工作,这种分工让学术创作回归本质:人类负责洞见,AI负责实现。

这种协同模式正在重塑学术伦理,传统论文写作的"作者单位"正在发生语义转变——AI贡献部分开始被规范为"智能协作者",某Nature论文的作者列表里,AI系统以"认知伙伴"身份出现在致谢栏,这种透明化标注标志着学术写作伦理的进化。

站在学术革命的潮头回望,从甲骨文的刻写到AI的编码,人类始终在寻找更高效的表达方式,AI写作不是对学术传统的颠覆,而是开启了新的共生维度,当人类学者在灵感迸发时,AI系统如同默契的缪斯,用算法编织出思想的经纬;当我们在深夜修改论文时,AI助手化作温暖的星光,照亮前行的道路,这或许就是智能时代学术写作最动人的图景:冰冷的代码里,跳动着温暖的人性之光。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!