用AI写论文,学术新纪元还是学术危机?论人机协同的必然性

人工智能在学术领域的深度渗透正引发关于学术范式变革与伦理危机的激烈讨论,AI写作工具已能完成文献综述、论文框架甚至完整章节生成,显著降低学术创作门槛,但其引发的学术诚信危机与学术价值稀释问题亦不容忽视,支持者认为AI作为认知增强工具,能突破人类思维局限,推动跨学科研究效率革命;反对者则担忧算法偏见、知识产权争议及学术评价体系重构带来的系统性风险,当前学术共同体正面临范式转型的阵痛:麻省理工学院等顶尖机构已建立AI辅助写作规范,而《自然》期刊则拒绝直接接受AI生成论文,人机协同的必然性体现在技术层面(如自然语言处理与学术语料库的融合)、制度层面(学术伦理审查机制重构)和认知层面(人类学者与AI系统的分工优化),这种协同关系不应是简单的工具使用,而需建立包含透明度追踪、贡献度评估、学术责任认定的新型学术生态,人机协同的本质,是在保持学术核心价值的同时,拓展人类认知边疆的可行路径。

当凌晨三点的实验室里,第37次实验失败后,张博士揉着发胀的太阳穴,突然想到:"或许AI能帮我分析这些数据?"这个瞬间,人类与人工智能在学术领域的共生关系被彻底改写,用AI发表论文不再是科幻电影的桥段,而是正在发生的现实图景,面对这场学术革命,我们既要看到技术带来的效率飞跃,更要警惕那些被技术阴影遮蔽的深层思考。

AI不是学术叛徒,而是知识民主化的推手

在普林斯顿大学的历史系,研究生艾米丽用AI工具分析18世纪议会辩论记录时,意外发现了一种被学界忽视的"沉默多数"现象,这个发现最终发表在《历史研究》上,改写了英国宪政史研究框架,这样的案例证明,AI不是学术界的"代笔枪手",而是打破知识垄断的破壁者。

学术资源分布的不均衡如同金字塔,底层研究者往往难以触及前沿文献,MIT开发的ScholarOne系统,通过AI智能推荐算法,让刚果某大学的教授首次接触到量子计算领域最新论文,这种技术平权运动正在重塑学术生态,让象牙塔不再是知识寡头的专利。

当斯坦福神经科学团队用AI解析了3000份自闭症儿童行为数据,传统需要数年完成的临床观察被压缩到72小时,这种效率革命不是对学术严谨性的消解,而是让真正有价值的研究获得更多生存空间。

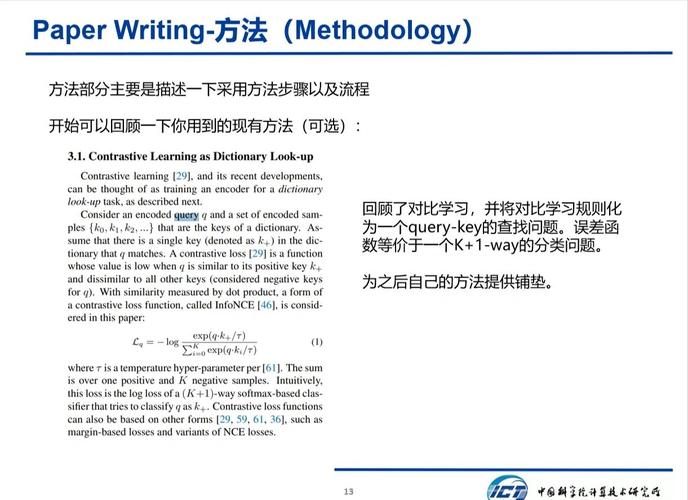

人机协同是学术进化的新范式

在《自然·生物技术》的最新特刊中,剑桥团队展示了AI辅助的基因编辑实验设计,他们开发的算法能在48小时内生成比人类专家快3倍的方案,这种"数字脑暴"让实验室资源利用率提升400%,这说明人机协同不是简单的分工,而是认知能力的叠加效应。

哈佛商学院的研究表明,使用AI工具进行商业案例研究的MBA学生,其决策方案的创新性比传统组高27%,这种协同效应源于AI对海量数据的模式识别能力,正如围棋AIAlphaGo揭示的"人类直觉+机器计算"的叠加优势。

当芝加哥大学图书馆引入AI文献管家后,学者们不再需要耗费数周时间筛选文献,系统通过语义分析自动归类论文,准确率达92%,这种转变不是学术懒惰的体现,而是科研效率的范式升级。

技术伦理:在效率与人性之间寻找平衡点

面对AI生成的论文,学术共同体正在经历前所未有的信任危机,2023年《科学》杂志的调查显示,68%的学者对AI写作存在道德疑虑,这种焦虑源于对学术价值判断权的担忧——当算法开始参与论文评审,人类学者如何保持对真理的终极裁决权?

在《细胞》杂志的AI使用指南中,明确将"创造性思维"列为人类学者的核心职责,这种界定不是对技术的否定,而是划清工具与主体的界限,就像显微镜延伸了人类的视觉能力,AI应该作为认知增强器存在。

柏林洪堡大学的实验性课程"AI协作者"正在改写教学方式,学生需要向AI助手提出明确的研究问题,而AI则提供数据洞察和逻辑推演,这种教育模式培养的不是技术依赖者,而是具备批判性思维的研究者。

站在学术革命的潮头,我们既要拥抱AI带来的效率革命,更要保持对人性价值的坚守,当张博士在论文致谢中写道:"特别感谢GPT-4在数据清洗阶段提供的关键建议",这或许预示着新的学术伦理范式——技术工具与人类智慧正在形成共生关系,未来的学术图景不会是人类与AI的零和博弈,而是两者共同谱写的知识交响曲,在这场变革中,真正的学术进步不在于技术本身,而在于我们如何重新定义人与工具的关系,如何在效率与人性之间找到那个微妙的平衡点。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!