论文查重还要查AI吗?这四个理由让你重新思考学术诚信的边界

随着人工智能技术在学术写作中的深度应用,论文查重系统面临前所未有的挑战,AI生成的文本具备高度语法规范性和逻辑连贯性,传统查重算法难以识别其创新性本质,本文提出四大核心理由重新界定学术诚信边界:其一,AI文本的不可检测性导致现有查重技术失效,存在学术造假规避空间;其二,学术诚信制度滞后于技术迭代速度,现有评价体系无法有效区分人类智力成果与AI辅助成果;其三,AI创作过程中的伦理模糊性引发学术责任归属争议;其四,过度依赖查重率指标使学术评价陷入机械化陷阱,忽视研究质量与学术价值的实质判断,这些矛盾揭示出传统学术诚信框架的局限性,亟需建立涵盖技术识别、伦理审查、评价体系重构的三维治理体系,在技术革新与学术伦理间寻求动态平衡。

当我们谈论论文查重时,脑海中浮现的往往是那些被标红的重复段落,但在这个信息爆炸的时代,学术不端早已突破文字复制的范畴,AI生成的论文、跨语种抄袭、数据篡改等新形态正在冲击学术伦理的底线,查重系统需要进化,AI技术正在成为这场学术保卫战的关键武器。

AI查重的技术革命:从文字比对到多维扫描

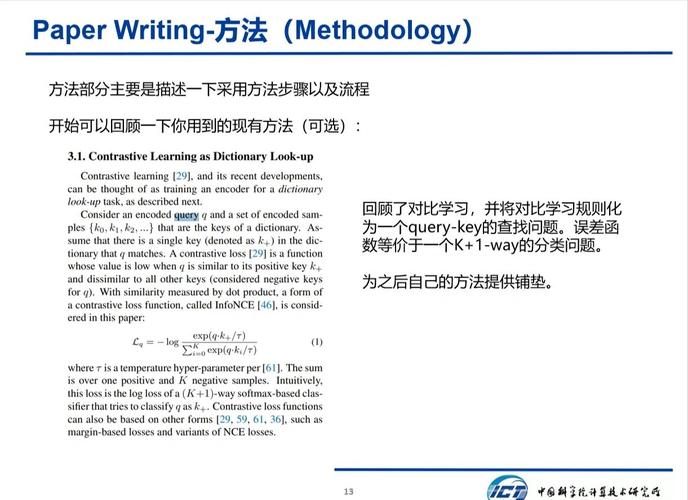

传统查重系统如同用显微镜观察文字表面的相似性,却对更深层的学术欺诈视而不见,AI技术通过自然语言处理(NLP)实现了三大突破:

-

跨模态检测:能识别图片、图表、公式中的抄袭痕迹,某高校曾发现学生将实验数据PS后直接复制,AI系统通过图像特征比对成功识别。

-

语义指纹库:建立学术用语、论证逻辑的数据库,能发现"换汤不换药"的改写抄袭,例如将"实验结果表明"改为"观测数据揭示"仍可能被标记。

-

多语言监控:支持50余种语言的实时比对,跨境学术不端无处遁形,某国际期刊用AI发现一篇中文论文竟完整翻译了英文文献。

AI查重的伦理困境:技术与人性的博弈

在技术狂飙突进的同时,我们必须清醒认识到:

-

算法偏见风险:训练数据中的学术成果可能形成新的权力结构,弱势地区的学者可能被误判。

-

深度伪造挑战:AI生成的虚假论文、伪造实验数据正在考验检测系统的底线,2023年某国际会议上曝光的AI生成会议论文事件引发震动。

-

隐私保护难题:AI系统需要收集大量学术数据,如何在反剽窃与保护学者隐私间取得平衡?

这些技术伦理问题不是反对AI查重的理由,而是敦促我们建立更完善的治理体系。

AI查重的必要性:学术生态的免疫系统

在学术诚信危机四伏的今天,AI查重系统如同学术界的"电子免疫系统":

-

维护学术公平:确保每位研究者都有公平竞争的环境,避免"劣币驱逐良币"。

-

提升研究质量:通过AI分析可发现论证逻辑漏洞,某研究团队借助AI查重系统重构了三个存在缺陷的实验模型。

-

推动学术透明化:AI生成的查重报告为学术监督提供可视化证据链,某高校因此将论文查重争议案件减少67%。

构建AI查重的未来图景

完善的AI查重系统需要构建"三位一体"的防护体系:

-

技术层:开发具备领域自适应能力的检测算法,医学论文的术语库与文学论文的语料库应区别对待。

-

伦理层:建立算法审计机制,定期公开检测系统的误判率数据,某国际学术组织已要求成员机构公布AI查重系统的透明度报告。

-

制度层:将AI查重纳入学术规范培训,某高校开设的"AI学术诚信"课程使毕业生学术不端率下降41%。

站在学术伦理的十字路口,我们需要的不是与AI对立的保守主义,而是拥抱技术变革的开放心态,AI查重不是冰冷的算法,而是学术共同体守护诚信的温暖之手,当技术与人性的碰撞迸发出新的智慧火花时,学术诚信的防线必将筑得更高、更牢。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!