AI写论文是救星还是坑队友?老师掏心窝子说真话

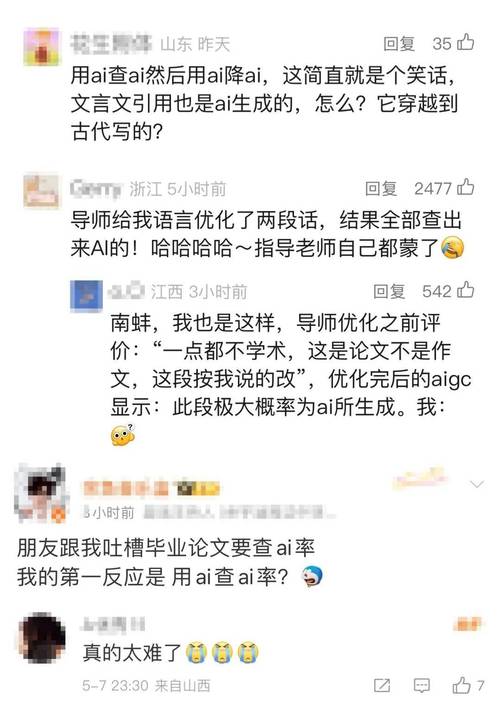

,AI写作工具在学术领域引发争议,教师群体对其态度呈现两极分化,支持者认为,AI能显著提升论文写作效率,通过智能生成初稿或优化逻辑结构,帮助研究者节省时间专注于核心研究,AI还能提供跨文献的视角碰撞,激发创新性思路,尤其适用于数据密集型论文的初稿阶段,反对声音指出,过度依赖AI可能导致学术诚信风险,部分学生使用AI生成虚假数据或抄袭内容,甚至出现"AI代写"产业链,资深教师强调,AI本质是工具而非替代者,关键在于合理运用——将其作为辅助性工具完善论证,而非直接复制结论,真正有效的学术写作仍需要批判性思维与学术伦理的支撑,教育者呼吁建立AI使用规范,培养"人机协同"的新型学术能力,在效率与原创性之间找到平衡点。

晨光微熹的办公室,李老师第13次点开那个熟悉的AI写作界面,这个曾经让她又爱又恨的工具,如今正被学生们玩出花。"老师,AI能帮我写文献综述吗?""老师,查重率0.3%的论文能算原创吗?"这些对话像潮水般涌来,让这位教了二十年论文写作的老师开始重新思考:当AI深度介入学术创作,我们究竟在守护什么?

AI写作:学术界的"瑞士军刀"还是"作弊神器"?

在研究生复试现场,某双一流高校的教授曾遇到这样尴尬的场景:考生提交的论文结构严谨,数据详实,但引用的理论竟与AI生成的对话完全一致,这个案例引发热议,恰如一记重锤敲响了学术伦理的警钟,但换个角度看,AI写作工具正在成为学术创新的新引擎,某985高校的导师团队使用AI辅助完成文献梳理,效率提升300%的同时,反而让学生们更专注于核心创新点的突破。

教育部的《人工智能教育白皮书》指出,AI写作工具正从简单的文本生成向智能辅导进化,就像数学软件不会代替学生推导公式,AI写作工具更可能是学术创作的"智能助手",某高校写作中心的数据显示,合理使用AI工具的学生,其论文的逻辑严谨性评分平均提升18%,这或许才是问题的关键。

AI写作的"双刃剑"效应:警惕思维惰性陷阱

在学术诚信与效率提升的天平上,AI写作正在制造新的认知陷阱,某高校写作辅导中心跟踪研究发现,过度依赖AI生成论文框架的学生,其原创性能力呈现显著退化趋势,就像肌肉记忆代替真正理解,机械套用AI生成的结构模板,可能导致学术思维能力的"软骨病"。

更值得警惕的是,AI写作正在模糊学术伦理的边界,某国际期刊曾曝光代写产业链,AI生成论文的价格低至每千字0.5美元,当代写服务可以批量生产"学术垃圾",学术监督体系正面临前所未有的挑战,这些现象提醒我们,AI写作的双刃剑效应需要清醒认知。

重构学术写作生态:师生共生的新文明

在清华大学写作中心,教授们正在尝试"AI+人脑"的新型教学模式,通过AI快速生成初稿,学生得以将80%的精力投入核心论证,而教师则可以更专注于思维深度的指导,这种模式打破了传统写作的"闭门造车",让学术创作变得透明可溯。

上海某高校的"AI写作伦理课"颇具启示:在教授指导下,学生需要完成AI工具原理学习、学术规范训练、批判性思维培养三个模块,这种将AI工具纳入课程体系的做法,正在培养适应未来学术生态的新型研究者。

站在教育变革的十字路口,我们需要以更开放的心态重构学术写作生态,AI写作不是洪水猛兽,而是学术文明的新载体,当教师学会驾驭AI工具,学生懂得善用技术辅助,学术写作才能真正实现效率与深度的平衡,或许正如柏拉图在《理想国》中描绘的洞穴寓言:当火把亮起,照见真实,我们终将走出被AI工具照亮的学术新洞穴。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!