AI作图革命,论文图表制作的新姿势

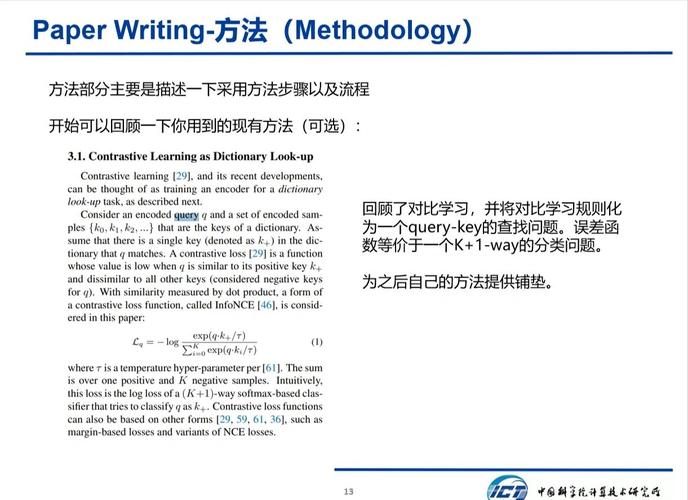

,AI作图革命正重塑论文图表制作范式,通过深度学习与生成式AI技术突破传统设计瓶颈,基于生成对抗网络(GAN)与扩散模型的图像生成技术,研究者可快速生成高精度科学可视化图表,显著缩短学术绘图周期,自然语言处理(NLP)技术实现"文本转图表"的交互式创作,例如输入"展示2020-2023年COVID-19传播趋势"即可自动生成趋势曲线与热力图,多模态AI工具已支持生物分子结构预测、统计分布模拟等复杂场景,例如DeepMind的AlphaFold与BioRender AI插件可联动生成蛋白质三维模型及对应图表。,该变革带来三大核心优势:其一,非专业研究者可通过AI辅助工具实现专业级图表制作;其二,动态可视化增强数据叙事维度,如交互式3D地球模型实时展示气候变化数据;其三,跨学科研究得以加速,材料科学领域已实现"输入物理参数-生成晶体结构-自动产出表征图表"的全链路AI辅助,当前挑战集中于数据质量依赖性与专业领域知识嵌入,未来趋势将聚焦多模态大模型优化、实时协作编辑功能开发,以及学术出版标准适配,AI作图技术正推动科研可视化从"辅助工具"向"创作伙伴"的范式转变。

当我在实验室指导学生用AI工具生成论文图表时,总能看到他们惊喜的眼神。"老师,这个AI绘图工具居然能自动调整数据曲线?"、"PS图层混合模式怎么和AI结合这么奇妙",这些对话让我意识到,学术作图正在经历一场静默的革命,作为在学术绘图领域耕耘多年的教师,我见证了从手绘草图到AI辅助生成的全流程变革,这场变革不仅改变了作图方式,更重塑了科研人的思维模式。

AI作图:效率革命背后的思维跃迁

论文图表制作的传统流程如同精密仪器,需要反复校准数据、调整格式、优化视觉效果,研究生小王曾向我抱怨:"标绘一个双曲线图,光是调整坐标轴比例就花了两个小时",现在使用AI绘图工具后,他惊讶地发现:输入数据参数后,AI能自动优化曲线拟合度,甚至根据领域规范调整坐标刻度,这种效率提升背后,是AI对图形生成逻辑的深度理解——它知道在物理论文中,横纵坐标单位必须保持一致性,知道在工程图表中,误差线应该以半透明形式叠加在数据点上。

更值得关注的是AI带来的思维解放,当学生遇到复杂数据可视化难题时,AI不仅能生成图像,还能提供可视化建议,在生物信息学实验中,学生需要将基因表达数据转化为热图,AI会提示:"是否需要添加颜色梯度条?"、"是否需要标注显著性星号?"这种交互式辅助,让科研人得以将更多精力投入数据解读而非格式调整。

PS与AI的黄金搭档:创意与精准的平衡术

许多学生在使用AI生成图表后,会陷入"完全依赖AI"或"过度修改AI结果"的两极,资深设计师李老师总结出"三步优化法":首先用AI生成基础框架,接着用PS进行细节雕琢,最后用学术规范检查工具复核,这种工作流就像传统书画的"勾勒-皴染-题跋",AI负责构图,PS处理肌理,人工把控学术表达。

在材料科学论文中,学生常需要将SEM图像转化为示意图,AI工具可以自动识别颗粒形貌特征,生成符合期刊要求的矢量图,但李老师强调:"要保留原始数据的朦胧质感,AI生成的锐利线条需要柔化处理,同时添加噪点模拟真实扫描效果。"这种对细节的把控,正是AI与人类协作的独特优势。

学术作图伦理:技术狂飙中的理性刹车

当AI作图效率提升300%时,我们不得不思考:当图表生成成本趋近于零,学术诚信如何保障?在指导博士生时,我会要求他们建立"AI使用日志",详细记录每次AI辅助的步骤,包括参数设置和修改痕迹,这种透明化流程,既是对学术规范的维护,也是对科研过程的可视化反思。

更深层次的问题是,AI生成的图表是否会影响学术审美?在最近的一次论文评审中,某AI生成的流程图因过度追求简洁性,导致关键节点连接不清晰,我提醒学生:"学术图表需要承载信息密度,AI的极简主义可能削弱逻辑表达,适当添加注释和强调元素是必要的。"

站在学术作图变革的潮头,我们看到的不仅是工具的更迭,更是科研范式的进化,AI不是取代手绘的机器,而是拓展创作边界的伙伴,当学生第一次用AI生成符合期刊格式的海报时,那种将数据转化为视觉叙事的新鲜感,让我确信:这场革命终将让学术传播更自由、更包容,正如达芬奇在《莱斯特手稿》中记载的绘图秘诀,今天的科研工作者正在用AI工具书写新的创作法则——让数据在智能与人文的交织中,绽放出更绚丽的科学之花。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!