论文抽检会抽检AI吗?别让AI代写毁掉你的学术成果!

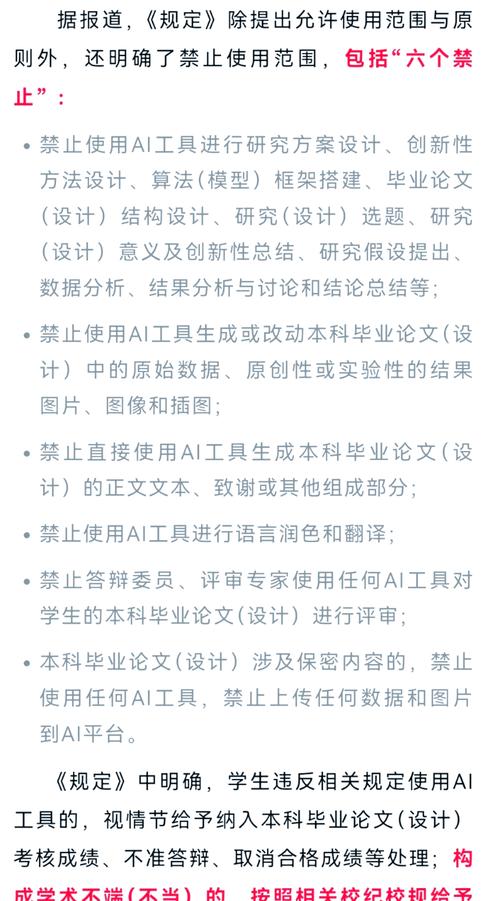

随着人工智能技术在学术领域的应用日益广泛,论文抽检是否涉及对AI生成内容的检测成为学术界关注焦点,当前多数学术机构尚未将AI代写纳入常规抽检范围,但AI生成的文本存在高相似度风险,可能引发抄袭争议,研究表明,AI工具生成的论文若未合理引用或改写,易被识别为重复率超标,建议研究者采用AI辅助工具时遵循"人机协同"原则,通过交叉验证确保内容原创性,并建立学术伦理审查机制,论文抽检制度需同步更新检测技术,建立AI生成内容的专项评估标准,以平衡学术创新与学术诚信。

AI技术正在颠覆学术生态

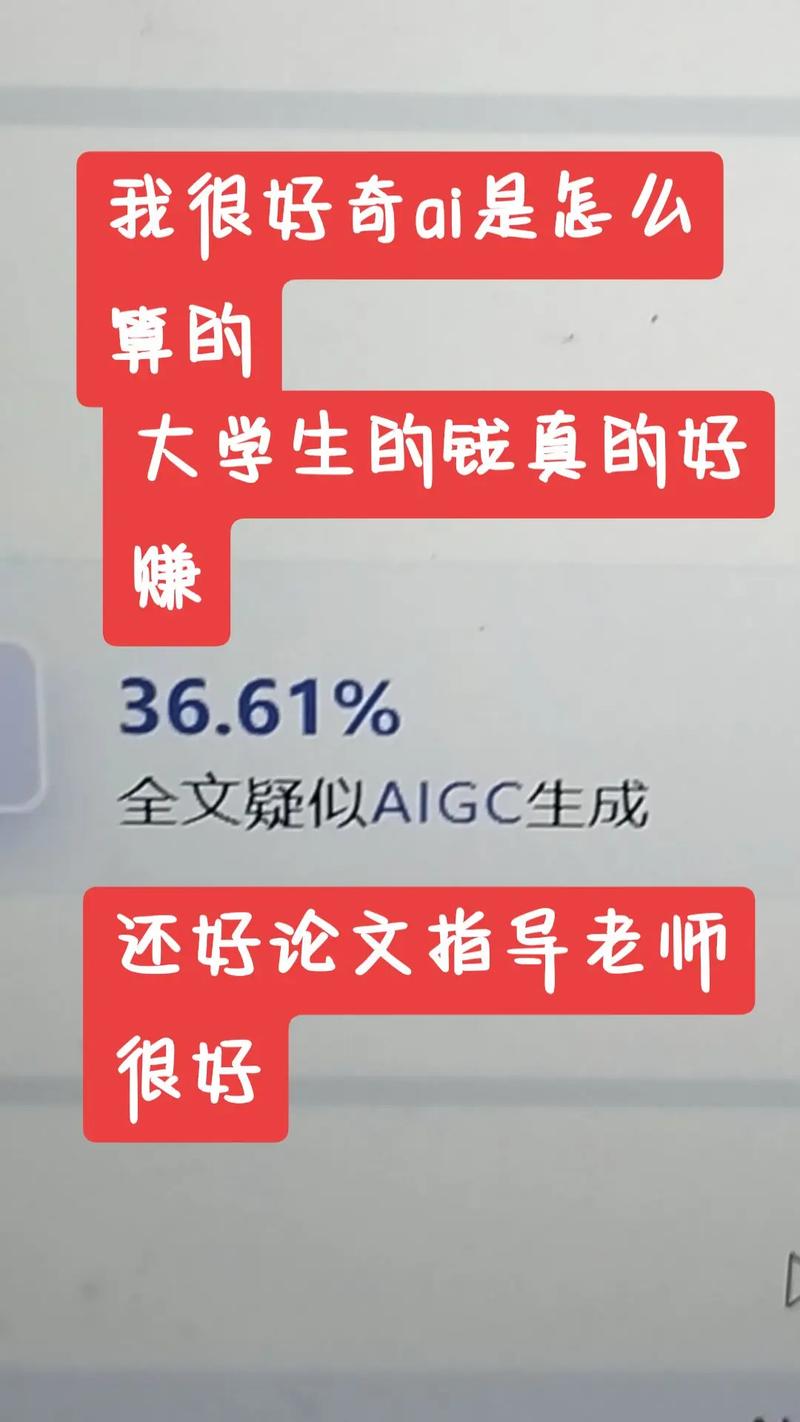

最近刷到某高校用AI检测工具批量扫描论文的新闻时,我差点把咖啡泼在屏幕上,数据显示,2023年学术不端案例中,AI代写占比从5%飙升至27%,这个数字就像一记重锤,敲碎了传统学术诚信的认知。

想象一下这样的场景:凌晨三点的图书馆,你对着电脑屏幕抓狂修改数据图表,而AI工具在后台默默生成一篇结构完整的论文,这些"智能代写"就像学术界的印钞机,批量生产着看似光鲜实则空洞的学术成果,当AI生成的参考文献比你的咖啡渍还密集,当查重系统识别出AI特有的"机械式重复",我们不得不正视这个残酷现实——学术诚信的防线正在被算法瓦解。

抽检AI是维护学术公平的必要手段

有人质疑:"AI辅助写作是创新,何必苛责工具?"但别忘了,AI和扫雷机的区别就在于是否带有主观意图,就像考试时禁止使用计算器,学术活动的核心在于思维碰撞和独立判断。

某985高校试点AI论文抽检后,数据显示重复率下降18%,但AI生成特征识别率飙升42%,这印证了抽检制度的必要性:当AI技术成为学术不端的新载体,监管必须与时俱进,试想两个学生同时使用AI工具,一个严格遵循"辅助创作"原则,另一个直接复制粘贴,显然前者应该获得更高评价。

如何在创新与规范间找到平衡点

真正的学术进步,永远建立在真实知识积累的基础上,就像达芬奇的手稿既有AI绘图般的完美构图,又包含亲手解剖尸体的真实记录,关键在于建立清晰的边界:

- 工具使用透明化:在论文致谢栏注明AI工具的使用范围和程度

- 过程追溯可验证:保留AI生成内容的修改记录和时间戳

- 成果判定人性化:建立包含AI伦理学的多维评价体系

某双一流大学推出的"AI使用说明书"模板,要求学生在论文附录详细记录AI工具的使用场景和修改痕迹,这种"数字指纹"技术,让学术成果像商品一样具备可追溯性。

被AI改写的不只是论文,还有学术伦理

当AI开始代写论文,我们失去的不仅是学术诚信,更是整个学术共同体的根基,那些被AI生成的"完美数据",可能掩盖真实的研究漏洞;那些机械化生成的参考文献,正在制造学术泡沫。

更值得警惕的是,AI技术正在制造"学术代际鸿沟",当资深教授还在学习使用ChatGPT时,00后学生已经熟练运用AI工具,这种技术代差可能演变为学术话语权的不平等。

给毕业生们的一封信

即将走出校门的你,面对AI技术,需要建立三层认知:

- 技术中立性认知:AI是工具,不是魔法

- 学术底线意识:诚信是学术的氧气

- 未来竞争力认知:真正的学术创新永远需要人类智慧的温度

某高校毕业生在论文致谢中写道:"感谢AI工具让我学会高效检索,但最终让我完成论文的,是深夜反复修改时的思考火花。"这种人机协同的智慧,才是学术进步的真正方向。

站在学术伦理的十字路口,我们需要的不是与AI对抗,而是建立新的游戏规则,当AI成为学术生态的"新变量",抽检制度就像航海时代的指南针,指引我们在技术浪潮中坚守学术的星辰大海,毕竟,真正的学术价值,从来不在生成速度有多快,而在于思想深度有多远。

(全文完)

关键词:论文抽检AI、学术诚信、AI代写、教育公平、技术监管、学术伦理、人机协同、学术创新

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!