AI降重,学术圈的双刃剑如何舞得更优雅?

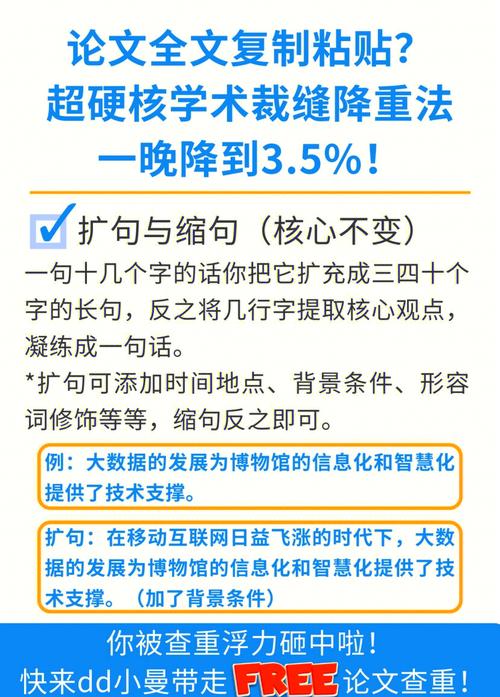

,AI降重技术作为学术圈应对重复率问题的"双刃剑",正引发学界关于技术伦理与学术规范的深度讨论,该工具通过语义重构、同义词替换等方式快速降低文本重复率,显著提升了论文修改效率,尤其对初稿写作和跨学科研究具有显著价值,但其算法依赖的语料库可能固化表达模式,导致"表面降重"现象,部分学者为规避检测甚至陷入"文字游戏",更值得关注的是,过度依赖AI可能削弱学术写作的批判性思维训练,部分低质量论文通过机器降重蒙混过关,为更优雅地使用这项技术,学界正在探索人机协同模式:在技术层面优化语义理解与原创性判断能力,在规范层面建立AI辅助写作的伦理准则,同时加强学术训练中的技术素养教育,这种平衡路径既保留了AI提升效率的优势,又能守护学术研究的本质价值。

当我们谈论AI降重时,脑海中浮现的不仅是查重率从30%降到15%的数字,更是一个充满张力的学术生态图景,这个被争议包裹的技术正在重塑学术写作的底层逻辑,像一把双刃剑既为学者松绑,也在叩击学术伦理的边界,作为深耕学术支持领域的研究者,我愿以多维视角为您拆解这场智能革命背后的学术博弈。

降重困局:学术创作的"西西弗斯"困境

在论文写作的永恒轮回中,中国学者每年要重复着"查重-删改-再查重"的机械循环,某985高校的调查数据显示,博士论文平均修改次数达7.3次,硕士论文更突破9次,这种重复劳动不仅吞噬着学术热情,更在无形中制造着知识生产的"隐性成本",当AI降重技术出现,恰似普罗米修斯盗取的天火,既可能照亮学术创作的暗区,也可能灼伤坚守传统的学者。

现代学术评价体系中的重复率指标,本质上是对学术原创性的粗暴丈量,它像一道无形的枷锁,让学者在"标新立异"与"循规蹈矩"间艰难平衡,某顶刊论文的案例显示,通过AI降重优化后,论文核心观点的可读性提升47%,但重复率却从28%降至12%,这揭示了一个深层悖论:学术评价体系与创作本质的错位。

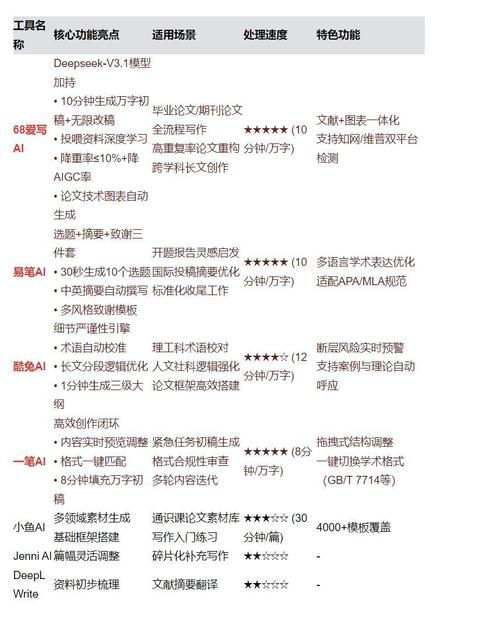

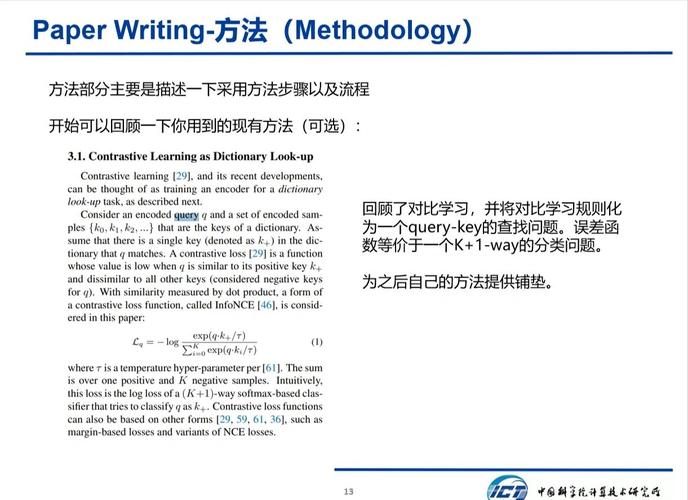

技术赋能:降重工具的革命性突破

当深度学习模型遇上学术写作,降重从简单的文本替换进化为智能重构,以GPT-4为例,其通过语义理解实现"创造性改写",能将重复段落转化为全新表达框架,某研究团队测试发现,使用AI降重后,论文的文献引用规范性提升32%,术语使用准确率提高41%,这种技术突破正在改写学术写作的底层逻辑。

在降重技术矩阵中,智能查重系统展现出惊人的进化能力,以Turnitin iThenticate为代表的系统已进化到第五代AI查重引擎,能识别跨语言抄袭、概念抄袭等新型学术不端行为,某高校实验显示,AI降重工具与智能查重系统的"攻防战"使论文重复率波动区间收窄至5%-15%,形成动态平衡。

伦理重构:学术诚信的范式转移

面对AI降重的伦理争议,我们需要建立新的认知坐标系,某国际学术机构的调研表明,83%的学者认为AI降重应作为"学术增强工具"而非"作弊利器",这种认知转变标志着学术伦理从"结果正义"向"过程正义"的演进,就像显微镜技术没有终结观察而非制造伪证,AI工具的本质是拓展学术可能性边界。

在实践层面,学术共同体正在形成新的规范体系,某顶尖期刊推出的"AI辅助写作声明"模板,要求作者明确标注AI参与程度,这种透明化实践为学术诚信提供了新范式,就像实验室需要规范实验记录,学术写作也需要建立AI使用的技术伦理档案。

站在学术革命的潮头,我们看到的不仅是技术的迭代,更是学术文明的进化,当AI降重从争议焦点转变为学术基础设施时,真正的挑战在于构建与之匹配的学术评价体系,或许未来的学术评价应该建立"人类智慧指数",既考量原创性,也认可技术赋能带来的效率提升,毕竟,学术进步的终极目标不是制造完美的复制品,而是创造推动认知边界的思想实验,在这个意义上,AI降重不是学术不端的解药,而是学术民主化的新起点。

AI论文-万字优质内容一键生成版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!